Solidarietà Culturale di UniAuser

In questi giorni, sono tante le persone che, con affetto e simpatia, esprimono la loro vicinanza a UniAuser.

I docenti, che ci stanno inviando pensieri, riflessioni, contenuti da condividere con i loro allievi e con tutti gli iscritti, per alleviare la monotonia e l’angoscia di queste giornate di isolamento forzato. I nostri soci, che hanno espresso il desiderio di poter contare sui consigli di lettura e ascolto dei loro insegnanti, e perpetuare così, anche in remoto, la comunità educante di Uniauser.

Questa sezione del sito ospita i contenuti che i nostri docenti invieranno, che saranno segnalati e linkati anche attraverso la pagina Facebook di UniAuser. A disposizione di tutti, non solo dei nostri soci.

Grazie per la vostra vicinanza e per l’aiuto e il sostegno in questo esperimento che mantiene vive non solo la dimensione culturale, ma anche quella relazione tra noi che, sebbene virtuale, ci fa sentire più vicini e meno soli.

Di seguito un link che raccoglie tutte le risorse di rete gratuite scaricabili

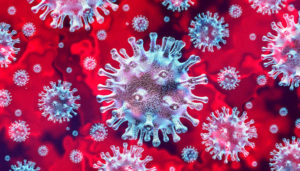

l’Arte al tempo del coronavirus

05 Salute, Benessere e Invecchiamento Attivo

Luigi Ferranini

Carissime/i, vi mando per ora materiale , rigorosamente preso dai siti istituzionali, centrato su questi punti:

1. Informazioni generali e risposte alle domande più frequenti

2. Consigli per la comunicazione ai bambini

3. Guida per la gestione dello stress psicologico.

Parto dal credere che vi sia bisogno di informazioni reali e semplici, ma anche di come gestire le emozioni ed i rapporti con i famigliari ( per questo ho scelto i bambini, possibili nipoti).

Nulla quindi di tecnico anche perché ora non navighiamo ancora nelle certezze e molte informazioni si rivelano poi errate.

Un caro saluto.

a) Ufficio per le politiche delle persone con disabilità

b) Massima attenzione ai contagi interfamiliari (Locatelli – CSS)

Gilberto Giaretta

Homo Sapiens

I semiologi, Barthes in particolare, ci hanno insegnato l’importanza dello studio del significato profondo delle parole. Nella nostra lingua udire e ascoltare, conoscere e sapere, vedere e guardare non sono sinonimi; anche ripartire è cosa diversa dal ricominciare. Si riparte dopo una sosta e la strada e la meta sono quelle di prima; si ricomincia quando si capisce invece che la meta è cambiata e che occorrono nuove strade.

Nel momento in cui la nuova pandemia che si profila qui e altrove non è il Coronavirus ma la corsa dissennata verso la Fase Due, vi segnalo quattro storie provate che fanno riflettere sulle capacità razionali e di previsione di Homo Sapiens. Con l’augurio di salvare l’ironia e non ritrovarci in futuro come il “sesto artigliere”, vi saluto cordialmente

Negli anni ’50 un reparto di artiglieria leggera dell’Esercito di Sua Maestà Britannica dette una dimostrazione delle sue capacità ad alcuni alti personaggi politici stranieri. Questi ospiti rimasero molto impressionati dalla velocità e dalla precisione dei serventi ai pezzi. Un partecipante della delegazione, dichiarando tutto il suo interesse, chiese quale fosse il compito del soldato che, mentre i suoi commilitoni eseguivano le manovre, rimaneva immobile e sull’attenti. “E’ il numero sei” rispose in forma sibillina l’aiutante di campo cui era stata rivolta la domanda. “Ho visto che è il sesto, ma perché se ne sta lì impalato?” incalzò il partecipante alla delegazione. “E’ il suo compito. Il numero sei deve rimanere sull’attenti durante tutta la manovra” “Ma allora perché non lasciate solo cinque soldati ad ogni pezzo?” Nessuno seppe dare una risposta. Dopo lunghe ricerche negli archivi militari e nei vecchi manuali di addestramento si scoprì quale era il compito del numero sei. Il soldato numero sei era quello che badava ai cavalli

Gian Carlo Cocco, Management

Malgrado fosse citato già nelle cronache egizie a partire da 1500 a. C. e da Ippocrate nel quinto secolo a.C., lo scorbuto non suscitò particolare attenzione nei contemporanei. Per giungere alle prime considerazioni mediche, prive di basi diagnostiche e con approcci casuali, si dovettero attendere i viaggi per mare degli esploratori europei dopo il 1500. Secondo i diari di bordo, la celebre circumnavigazione del globo di Magellano del 1520 si concluse ad esempio con la morte più dell’ 80% dell’equipaggio per questa malattia. Nel 1601 il Capitano della Marina Britannica James Lancaster, al comando di quattro navi in rotta per l’India, fece invece al riguardo un esperimento: ogni giorno somministrò succo di limone ai marinai di una delle navi, che rimasero quasi tutti in buona salute. Al contrario, 110 dei 278 imbarcati sulle altre tre navi morirono di scorbuto a metà viaggio. Nel XVII secolo l’importanza di questo dato per la navigazione inglese e mondiale era immensa, dato che allora lo scorbuto da solo mieteva più vittime della guerra. Eppure la Marina Britannica non condusse più esperimenti simili fino al 1747, quasi un secolo e mezzo dopo, e solo nel 1795 inserì i limoni tra i suoi rifornimenti. La Marina Mercantile aspettò addirittura il 1865. Come si vede, la gravità di un problema e la semplicità della sua soluzione non garantiscono da sole comportamenti razionali.

Tratto da: Gary Gadner, State of the World

Nel corso degli anni venti la psicologia di massa del consumismo aveva preso il sopravvento nella società americana. Le tradizionali virtù americane – la frugalità yankee e lo spirito della frontiera – avevano perso molto del loro fascino. Nel 1929, la Commissione presidenziale sui recenti cambiamenti economici, voluta dal presidente Herbert Hoover, pubblicò un rapporto rivelatore del profondo cambiamento avvenuto nelle persone in meno di un decennio. Il rapporto terminava con una rosea previsione di ciò che attendeva l’America: “Questa ricerca ha dimostrato, in maniera conclusiva, ciò che un tempo veniva considerato teoricamente vero: i desideri sono insaziabili e ogni desiderio soddisfatto apre la strada a un nuovo desiderio. La conclusione è che di fronte a noi si aprono panorami economici sterminati, e che la soddisfazione di nuovi desideri creerà immediatamente desideri sempre nuovi da soddisfare… Attraverso la pubblicità e altre tecniche di promozione possiamo dare una forte spinta all’attivismo e alla produzione: la nostra situazione è fortunata e gode di un momento di inerzia notevole.” Solo pochi mesi dopo il mercato azionario crollava, gettando la nazione e il mondo in una delle più profonde depressioni dell’era moderna… Puntando alla riduzione dei costi e all’aumento della produttività e del profitto, Il mondo delle imprese non era riuscito a capire che il proprio successo era la radice stessa della crisi.

Jerimy Rifkin, La fine del lavoro

Nel suo viaggio inaugurale, rispetto alle 2.223 persone imbarcate, il Titanic era dotato di sole 20 scialuppe di salvataggio, la cui capacità totale era di 1.178 posti (il 53%). La carenza di barche non era dovuta alla mancanza di spazio, perché il Titanic poteva ospitare fino a 64 imbarcazioni e neppure economica, poiché 32 barche in più sarebbero costate 16.000 dollari, un costo insignificante sui 7,5 milioni di dollari di costruzione del transatlantico. Le motivazioni della mancanza di scialuppe derivavano invece dalle norme di sicurezza obsolete e dall’ingombro visivo delle barche poste sul Ponte lance della nave. Rispetto alle norme, le navi mercantili dell’epoca seguivano le indicazioni del Ministero del Commercio Britannico del 1886 e 1894. Queste norme prevedevano la presenza di almeno 16 scialuppe per le navi superiori a 10.000 tonnellate e con oltre 962 persone e non furono mai aggiornate malgrado il forte aumento del tonnellaggio. L’installazione di 20 barche sul Titanic, nave di 46.328 tonnellate (quattro volte tanto), era quindi perfettamente in regola. Rispetto all’ingombro visivo, i dati di inchiesta rilevarono invece che le decisioni finali furono prese dal Presidente e dall’Amministratore Delegato della White Star Line, compagnia armatrice, per i quali il Ponte lance con 64 scialuppe avrebbe creato disordine e compromesso la vista sul mare dal Salone e dal Ponte di passeggiata dei passeggeri di prima classe. Il naufragio avvenne in 2 ore e 40 minuti; rispetto ai 1.178 posti disponibili nelle barche salirono solo 705 persone. Le vittime furono 1.518.

Google, Titanic wikipedia Il Sesto Artigliere

La Malattia del Marinaio

Il Rapporto Hoover

Le Scialuppe di Salvataggio

Gilberto Giaretta

Marzo. Anno Domini

Mariangela Gualtieri, Nove Marzo Duemilaventi

Questo ti voglio dire

ci dovevamo fermare.

Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti

ch’era troppo furioso

il nostro fare. Stare dentro le cose.

Tutti fuori di noi.

Agitare ogni ora – farla fruttare.

Ci dovevamo fermare E poiché questo Aperto le fessure più segrete Adesso siamo a casa. È potente la terra. Viva per davvero. Se la materia oscura fosse questo Una voce imponente, senza parola Guardare di più il cielo, A quella stretta ____________________________________

Pandemia Epiteto di Afrodite. Allude alla virtù, attribuita alla dea, di unire e rendere solidali gli abitanti di un paese.

Moire Cloto, Lachesi e Atropo, divinità greche simboleggianti il destino degli uomini; per Esiodo figlie della notte, per altri di Zeus e altre divinità. Tenebrose e inesorabili filatrici della vita degli uomini: Cloto tiena la conocchia, Lachesi avvolge il filo al fuso, Atropo taglia il filo con le cesoie

Pandora Quando Zeus si sdegnò contro Prometeo, che aveva formato l’uomo e donato a lui il fuoco, diede a Efesto l’ordine di fare una donna. Efesto formò la donna di terra e di acqua, Atena le diede attitudine ai lavori domestici, Afrodite la bellezza, Ermes l’astuzia; onde questa donna, avendo avuto doni da tutti gli dei, fu chiamata Pandora. Per il suo viaggio terreno, tra tutti i doni ricevuti, Pandora aveva avuto da Zeus un vaso contenente tutti i mali, ella lo scoperchiò e tutti i mali uscirono fuori in folla e si sparsero sulla terra. In fondo al vaso rimase sola la Speranza.

Socrate Di fronte al disfattismo prodotto dai Sofisti, egli pose il fondamento di ogni sapere nell’idea universale della conoscenza. La parte più importante del suo insegnamento è nella morale, il cui fondamento sta nel sapere: la virtù è scienza, poiché si commette il male solo per ignoranza, considerata il solo vizio originario. ____________________________________

… Con queste o con altre parole si è già ricordato che tutti i giorni passati sono vigilie e tutti i giorni futuri sono ciò che sarà. Tornare ad essere vigilia, almeno per un’ora, è il desiderio impossibile di ogni ieri che è passato e di ogni oggi che sta passando. Nessun giorno è mai riuscito ad essere vigilia per tutto il tempo che sognava. … Autoritarie, paralizzanti, circolari, a volte ellittiche, le frasi ad effetto, dette anche maliziosamente briciole d’oro, sono una piaga maligna, tra le peggiori che hanno infestato il mondo. Diciamo ai confusi: conosci te stesso, come se conoscere se stessi non fosse la quinta e la più difficile operazione delle aritmetiche umane. Diciamo agli indecisi: comincia dal principio, come se quel principio fosse il capo sempre visibile di un filo male arrotolato che bastasse tirare e continuare a tirare per giungere all’altro capo, quello della fine. … Fortunatamente ci sono i libri. Possiamo dimenticarli su uno scaffale o in un baule, lasciarli in preda alla polvere e ai tarli, abbandonarli nel buio delle cantine, possiamo non posarvi lo sguardo sopra né toccarli per anni e anni, ma a loro non importa, aspettano tranquillamente, chiusi su sé stessi perché nulla di ciò che contengono si perda, il momento che arriva sempre, quel giorno in cui ci domandiamo, Dove sarà quel libro che insegna a cuocere la creta, e il libro, finalmente convocato, compare, è qui tra le mani… ____________________________________

“La nostra comprensione nasce dalla capacità di gestire. Ciò che non siamo in grado di gestire ci è «ignoto»; e l’«ignoto» fa paura. La paura è un altro nome che diamo al nostro essere senza difese.“

“Oggi, il modo con cui guadagniamo i mezzi per vivere, i valori della professionalità, la valutazione che la società dà alle virtù e ai successi, i legami intimi e i diritti acquisiti, tutto questo è fragile, provvisorio e soggetto alla revoca. E nessuno sa quando e da dove arriverà il colpo fatale, mentre i nostri antenati sapevano bene che occorreva avere paura di lupi affamati o dei banditi sui cigli delle strade. Non è quindi l’astrazione a rendere i pericoli in apparenza più gravi, ma la difficoltà di collocarli, e quindi di evitarli e di controbatterli.“

“L’unico modo davvero promettente di iniziare una terapia contro la crescente paura che finisce per renderci invalidi è reciderne le radici e l’unico modo davvero promettente di continuare questa terapia richiede che si affronti il compito di recidere quelle radici. Il secolo che viene può essere un’epoca di catastrofe definitiva o un’epoca in cui si stringerà e si darà vita a un nuovo patto tra intellettuali e popolo, inteso ormai come umanità. Speriamo di poter ancora scegliere tra questi due futuri.“

“L’estensione della responsabilità di cui «La società del rischio» ha bisogno e di cui non può fare a meno se non al costo di esiti catastrofici, non può essere argomentata o favorita nei termini che sono più comuni e approvati nel nostro tipo di società: quelli dello scambio e della reciprocità dei benefici. Qualunque altra cosa si vuole che sia la morale cercata, dev’essere prima di tutto un’etica dell’autolimitazione.“ ____________________________________

Dopo la pioggia viene il sereno ____________________________________

… E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro, tu sia la voce di una profezia. O vento, se viene l’inverno, potrà la primavera essere lontana?

e non ci riuscivamo.

Andava fatto insieme.

Rallentare la corsa.

Ma non ci riuscivamo.

Non c’era sforzo umano

che ci potesse bloccare.

era desiderio tacito comune

come un inconscio volere –

forse la specie nostra ha ubbidito,

slacciato le catene

che tengono blindato

il nostro seme.

e fatto entrare.

Forse per questo dopo c’è stato un salto

di specie – dal pipistrello a noi.

Qualcosa in noi ha voluto spalancare.

Forse, non so.

È portentoso quello che succede.

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.

Forse ci sono doni.

Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.

C’è un molto forte richiamo

della specie ora e come specie adesso

deve pensarsi ognuno. Un comune destino

ci tiene qui. Lo sapevamo. Ma non troppo bene.

O tutti quanti o nessuno.

Io la sento pensante d’un pensiero

che noi non conosciamo.

E quello che succede? Consideriamo

se non sia lei che muove.

Se la legge che tiene ben guidato

l’universo intero, se quanto accade mi chiedo

non sia piena espressione di quella legge

che governa anche noi – proprio come

ogni stella – ogni particella di cosmo.

tenersi insieme di tutto in un ardore

di vita, con la spazzina morte che viene

a equilibrare ogni specie.

Tenerla dentro la misura sua,

al posto suo, guidata.

Non siamo noi

che abbiamo fatto il cielo.

ci dice ora di stare a casa, come bambini

che l’hanno fatta grossa, senza sapere cosa,

e non avranno baci, non saranno abbracciati.

Ognuno dentro una frenata

che ci riporta indietro, forse nelle lentezze

delle antiche antenate, delle madri.

tingere d’ocra un morto. Fare per la prima volta

il pane. Guardare bene una faccia. Cantare

piano piano perché un bambino dorma.

Per la prima volta stringere con la mano un’altra mano

sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.

Un organismo solo. Tutta la specie

la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.

di un palmo col palmo di qualcuno

a quel semplice atto che ci è interdetto ora –

noi torneremo con una comprensione dilatata.

Saremo qui, più attenti credo. Più delicata

la nostra mano starà dentro il fare della vita.

Adesso lo sappiamo quanto è triste

stare lontani un metro.

Decio Cinti, Dizionario Mitologico

Josè Saramago, La Caverna

Zygmut Bauman, L’arte della vita; Le sfide dell’etica; Cose che abbiamo in comune

Gianni Rodari, Dopo La Pioggia

brilla in cielo l’arcobaleno.

E’ come un ponte imbandierato

e il sole ci passa festeggiato.

E’ bello guardare a naso in su

le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede, questo è male

soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente

il temporale non farlo per niente?

Un arcobaleno senza tempesta,

questa si che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra

fare la pace prima della guerra.Percy Bysshe Shelley, Ode Al Vento Occidentale

01 Archeologia, Architettura e Arte

Giovanna Rotondi Terminiello

La pala della Natività nella Chiesa di San Siro

In giorni nei quali siamo costretti a vivere il periodo di preparazione al Natale in modo nuovo, polarizzare l’attenzione su una pala d’altare raffigurante la Natività (fig. 1) può essere fonte di appagamento visivo e mentale trattandosi di un soggetto di attualità e di un bel dipinto noto a pochi ma di notevole rilevanza, dal punto di vista tanto artistico quanto storico, nel panorama del rinnovamento avvenuto a Genova nel campo della pittura, tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, grazie alla presenza in città di artisti “forestieri”.

La grande tela orna all’interno della basilica di San Siro, nella via omonima, l’altare della cappella Lomellini (fig. 2) ubicata a sinistra del transetto. Il suo autore è Cristoforo Roncalli detto il Pomarancio. Un nome pressoché sconosciuto ai non addetti ai lavori da cui una domanda: chi era e da dove veniva questo pittore?

Scopriamolo insieme.

Siamo nell’anno 1606: dal 3 al 6 agosto sosta nella nostra città una comitiva di personaggi che, al seguito del marchese Vincenzo Giustiniani, sta per concludere un viaggio iniziato il 1° aprile ad Ancona e conclusosi il 14 agosto a Roma. Il viaggio era stato impegnativo per distanza e durata. Attraversate lungo il versante adriatico le regioni a nord delle Marche, toccata Venezia, superate le Alpi e percorsa da ponente a levante l’Europa centrale, il gruppo aveva raggiunto la meta prefissata, Londra.

Per il ritorno, dopo una breve sosta a Parigi era stata scelta la via del mare con imbarco dalla Francia meridionale: un itinerario di navigazione alto tirrenica con breve tappa a Genova -che del Giustiniani era città di origine (era suo il palazzo allora abitato dalla suocera che, insieme alla piazza su cui affaccia, ancora oggi porta il nome della famiglia)- e conclusione a Roma, sua città di residenza nella prestigiosa magione di via della Dogana Vecchia ove, dopo l’unità d’Italia, troveranno ospitalità gli uffici del Senato.

Della comitiva faceva parte in qualità di ospite proprio il Pomarancio, conoscenza recente -trasformatasi subito in amicizia- del marchese che, come prima sosta di viaggio, era andato in pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto e qui si era incontrato con il pittore intento a decorare ad affresco la Nuova Sala del Tesoro grazie a una committenza derivatagli dagli esiti consolidati di una formazione di matrice fiorentino-romana (il lavoro gli era stato affidato in gara con Caravaggio e Guido Reni). Della comitiva faceva parte anche Bernardo Bizoni, amico personale del Giustiniani, che compilò una relazione del viaggio in forma di diario dalla quale conosciamo tutti i particolari dell’avventura a cominciare dal fatto che per seguire il marchese -dopo un invito accettato con qualche titubanza- il Roncalli sospese a Loreto i lavori di decoro pittorico con disappunto della committenza.

Fu proprio durante il brevissimo soggiorno a Genova che Cristoforo Roncalli dovette ricevere da Giacomo Lomellini, sicuramente conosciuto attraverso Vincenzo Giustiniani, l’incarico di dipingere la Natività per ornare con essa la cappella di famiglia edificata in San Siro quale sepolcro gentilizio tra il 1597 e il 1598 -come da lapide dedicatoria- per volontà di Tommaso e Camilla Lomellini. Nell’affidamento del lavoro, materialmente eseguito dal pittore dopo il rientro a Loreto, non va sottovalutato il peso che dovette avere la figura del Giustiniani, cioè del collezionista ed intenditore d’arte più esperto del tempo la cui intermediazione non poteva che rassicurare il Lomellini sull’esito di un incarico a cui egli teneva in modo particolare per ragioni di prestigio.

Nell’opera di costruzione e arredo del manufatto architettonico la pala d’altare era l’ultimo tassello rimasto di un’operazione per il resto già quasi del tutto compiuta (come testimoniano le fonti documentarie).

Per quanto riguarda l’assetto architettonico ed ornamentale la cappella, munita di cupola ovale e illuminata da un finestrone centinato coperto in parte dal coronamento dell’altare, possiede ricchissimi decori marmorei policromi simmetricamente disposti. La mensa, sorretta da due angeli in marmo bianco scolpiti da Giuseppe Carlone -il quale creò qui una struttura portante di straordinaria eleganza che, per la sua originalità, ebbe tale fortuna da diventare fonte di ispirazione per altri altari- è impreziosita da un paliotto incrostato con ametiste, corniole, diaspro rosso e lapislazzuli ed ornato al centro da una croce di agata orientale realizzata con una pietra di pirite infissa su una pietra grezza simboleggiante il monte Calvario. Altrettanto ricco di intarsi marmorei è il gradino dell’altare mentre le basi e i capitelli delle due colonne laterali sono in bronzo ad ulteriore testimonianza della cura con cui i materiali vennero scelti per arricchire cromaticamente l’insieme e trasformare la cappella nella più “vaga” e “ricca” della chiesa.

Che il Pomarancio conoscesse il contesto d’inserimento del dipinto commissionatogli dal Lomellini è dimostrato dall’impostazione luministico-spaziale che caratterizza la scena della Natività, riecheggiante in chiave correggesca suggestioni sicuramente stimolate in lui anche da opere viste “da turista” durante i tre giorni di permanenza a Genova, come i “notturni” di Luca Cambiaso (pure Vincenzo Giustiniani ne possedeva uno, il Cristo davanti a Caifa, oggi nel museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti) e, per quanto riguarda il rapporto tra terra e cielo (cioè tra reale e soprannaturale), la Circoncisione di Rubens esposta da pochi mesi sopra l’altare maggiore della chiesa del Gesù.

Nella Natività di San Siro, fulcro della composizione è l’immagine del Bambino, il quale emana una luce divina che accarezza la Madonna, san Giuseppe e i pastori facendoli emergere dal buio delle tenebre terrene. Ad essa corrisponde in alto, oltre un diaframma di nubi, una seconda fonte luminosa che accende le vesti degli angeli e si incunea nella cortina nuvolosa, come un faro teatrale, a demarcare sul fondo la scena dell’Annuncio ai pastori. Questa luce trae origine da una sorgente soprannaturale posta al di sopra dei limiti fisici della tela, che trova corrispondenza nella luce reale irradiata nella cappella attraverso il finestrone centinato: così quest’ultimo entra indirettamente a far parte del gioco luministico e compositivo del dipinto insieme al coronamento scultoreo dell’altare i cui angeli, in controluce, svolgono nei confronti dell’adorazione del Bambino la stessa funzione assolta dagli angeli e cherubini dipinti e dai due angeli reggi mensa scolpiti: quella cioè di circondare di presenze celesti la scena della Natività, sottolineando la dimensione ultraterrena dell’evento e rendendone fantasticamente coinvolgente la visione. Nello stesso tempo le tre sorgenti luminose, due immaginarie e una reale, danno vita a suggestivi effetti di controluce, creano un’atmosfera intimisticamente raccolta e valorizzano gli accostamenti cromatici sulla scia espressiva di un gusto tardo manieristico già consolidato a Genova dalla precedente presenza di altri artisti provenienti dalla Toscana -come Benedetto Brandimarte, Pietro Sorri, Aurelio Lomi- e di un’importante pala d’altare di Federico Barocci giunta da Urbino nel 1596 ad ornamento della cappella Senarega in Duomo.

Giovanna Rotondi Terminiello

P.S. Ora al lettore il compito di andare a San Siro per un incontro ravvicinato con questa Natività ancora posta nel contesto iniziale e quindi godibile in tutto il fascino originario.

Giovanna Rotondi Terminiello

Un incontro

Quella che racconto è una storia vera alimentata in me da una serie di ricordi personali risalenti agli anni di lavoro presso la Soprintendenza per i beni artistici e storici della Liguria e dal 1996, dopo il pensionamento, ai decenni successivi.

Dalla memoria i ricordi affiorano dando vita, nella mia mente, ad una sorta di immaginaria rappresentazione teatrale articolata in tre atti e scena finale, autonomi l’uno dall’altro per luogo, tempo e azione. Il filo conduttore ideale dell’intera vicenda è in ogni caso lo stesso, cioè un incondizionato amore per l’Arte alla quale protagonisti e comparse si dedicano a tempo pieno con un’attività di natura per alcuni operativa (restauratori, storici dell’arte, addetti alla tutela e alla conservazione dei beni culturali…), per altri creativa.

Un impensato incontro, nel luogo giusto (l’ex Oratorio dell’Immacolata Concezione) e nel momento giusto, tra il personaggio principale della storia (Franca Carbone) e un artista venuto da lontano (Selim) conclude il racconto allacciandone i fili ed offrendo a me il piacere di testimoniarne la genesi – forse sono l’unica a poterlo fare conoscendo totalmente, della vicenda, protagonisti, luoghi e antefatti – con una narrazione (supportata da un corollario di informazioni supplementari) che, in coerenza con quanto detto all’inizio, ho deciso di strutturare in forma di canovaccio teatrale con ambientazioni sceniche rispondenti alla realtà dei luoghi ove la storia è nata e si è svolta.

Atto primo

P r o l o g o

Siamo all’inizio del 1974. E’ viva a Genova, nella galassia dei beni culturali, l’esigenza di poter formare in loco su basi metodologiche e scientifiche, creando in città una scuola apposita, gli operatori tecnici da impegnare nel campo del restauro. La recente presa di coscienza, dovuta ai preoccupanti risultati dell’indagine della commissione parlamentare d’inchiesta presieduta dall’on. Franceschini sulle condizioni conservative del patrimonio artistico italiano, aveva infatti determinato l’incremento dei fondi statali per la sua conservazione con conseguente accresciuta necessità di ricorrere, per scarsezza in ambito locale di manodopera specializzata, a restauratori provenienti da altre regioni italiane ospitati, per operare, nel laboratorio della soprintendenza a palazzo reale. La necessità era aggravata dal fatto che, al di là dei finanziamenti dello Stato, le generali condizioni di precarietà conservativa del patrimonio culturale della regione avevano moltiplicato le iniziative d’intervento da parte degli enti locali e dei privati.

I tempi di attuazione del progetto, circoscritto inizialmente al solo restauro dei dipinti su tela, maturano nel giro di pochi mesi anche grazie alle sinergie culturali ed operative esistenti tra coloro che allora operavano in città all’interno delle istituzioni interessate: la Regione Liguria (Assessorato alla Cultura), che si impegna a finanziare integralmente la nuova scuola articolata secondo un percorso formativo triennale; l’Accademia Ligustica di Belle Arti, che offre la sede nel palazzo di piazza De Ferrari accollandosi anche gli oneri di carattere gestionale-organizzativo e, in parte, di docenza; l’Università degli Studi di Genova -Facoltà di Lettere (Istituto di Storia dell’Arte) e Facoltà di Scienze (Istituti di Chimica, Fisica e Biologia)- per l’insegnamento delle discipline di rispettiva competenza nell’ottica di studio, preliminare ad ogni processo di cura, della storia, delle tecniche esecutive e delle cause di degrado delle opere su cui operare. Infine, a garantire la scientificità del corso collabora, da Roma, l’Istituto Centrale del Restauro diretto allora da Giovanni Urbani mentre la Soprintendenza ligure sorveglia e dirige gli interventi conservativi compiuti dagli allievi sotto la guida dei maestri e degli assistenti restauratori, impegnati didatticamente a tempo pieno.

La scuola apre i battenti nell’autunno del 1974.

S c e n a

Aula-laboratorio ubicata al primo piano del palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

I giovani allievi del primo anno del corso, iniziato da pochi mesi, sono intenti ad esaminare alcune tele distese sui tavoli da lavoro o esposte su cavalletti: in primo piano Franca Carbone e Nino Silvestri; gli altri (Patrizia Magliano, Elena Bolognesi, Laura Tacelli, Cristina Bonavera, Graziella Perazzolo, Carla Campomenoso, Flavio Brunetti…) più indietro, divisi in gruppi. I dipinti, in maggioranza sette-ottocenteschi, provengono dai depositi della quadreria dell’Accademia (ancora chiusa al pubblico dopo la parentesi bellica), sono variamente segnati dal degrado conservativo e fanno tutti parte di una serie di opere ritenute dal corpo docente didatticamente idonee ai fini dell’apprendimento delle tecniche restaurative. Si riconoscono, appese alle pareti, alcune delle tele destinate a diventare oggetto di cura da parte degli apprendisti restauratori nel corso del triennio 1974-1977: tra esse Il bacio di Giove di Pietro Costa; La negazione di Pietro di Angelo Giacinto Banchero; Il sacrificio di Ifigenia di Alessandro Canepa; alcuni Ritratti di pittori liguri di Carlo Giuseppe Ratti, Amore e Psiche di Rosa Carrea Bacigalupo; S. Maria Maddalena in meditazione di Santo Tagliafichi; il Ritratto della sorella Anna di Giovanni Battista Monti; La parata militare alle cascine di Luigi Garibbo; il Ritratto dell’incisore Francesco Granara di Francesco Gandolfi…

Calcano la scena in ordine sparso, oltre agli allievi, i docenti delle varie materie curricolari (gli storici dell’arte Ezia Gavazza e Franco Sborgi, i chimici Giuseppe Guanti e Gilda Zanicchi, il fisico Carlo Pontiggia, i restauratori Alessandro Arrigoni e Luisa Muller, gli assistenti restauratori Emilia Santona e Paola Bruzzo) e i referenti a livello apicale della Soprintendenza (la scrivente), dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (Gianfranco Bruno) e della Regione Liguria (Piera Rum).

Questa riunione collegiale rispecchia la realtà degli incontri periodici tra docenti e allievi finalizzati alla verifica delle operazioni di restauro già effettuate, allo scambio delle informazioni acquisite attraverso la ricerca (analisi di laboratorio e storico-critiche), alla definizione delle procedure da adottare nel prosieguo dei lavori.

Le finestre dell’aula orientate su De Ferrari filtrano il forte rumore del traffico cittadino, allora ampiamente concentrato in quella piazza: un rumore a cui si contrappone il silenzio delle rovine del teatro Carlo Felice, ancora semidistrutto dalla guerra e in stato di abbandono, visibili in tutta la loro imponente estensione dagli affacci dell’aula sullo slargo dedicato oggi a Sandro Pertini.

Atto secondo

P r o l o g o

Ubicato in salita Castelletto, nel tratto iniziale di raccordo con piazza della Meridiana, svetta come quinta scenica di fondo, in corrispondenza di un’ampia curva -la prima di quello scosceso percorso pedonale-, un palazzo di fondazione ottocentesca (nel 1875 già esisteva, come da testimonianza dell’Alizeri), detto “casa Montanaro” dal cognome della famiglia che, possedendolo, fu anche destinataria, nel 1912, del decreto di vincolo monumentale emesso dallo Stato.

L’edificio sembra più alto dei sei piani da cui è composto per la visione ribassata imposta dalla pendenza del terreno. Il suo prospetto è bugnato in corrispondenza dei due piani bassi, possiede un portale marmoreo e, sulla destra, è caratterizzato dalla presenza di una grande arcata di collegamento pubblico a via della Concezione dalla quale si accede all’immobile immediatamente retrostante, sede della scuola elementare Daneo. La struttura di casa Montanaro è dignitosamente compatta ma priva, nella veste esteriore, di elementi tali da far presagire l’esistenza, all’interno, di una quantità di tesori d’ importanza eccezionale per la storia di Genova. I quali, quindi, sono ignoti ai più e questo anche perché l’immobile è da sempre di proprietà privata con le conseguenti difficoltà d’ingresso (reso possibile solo da pochi mesi, ma in giorni prestabiliti e limitatamente allo scalone d’ingresso e all’atrio). Fa eccezione, dalla visione esterna, la presenza in facciata di una lapide moderna che ricorda “l’illuminante esperienza della nuit de Genes” vissuta da Paul Valery il 5 ottobre 1892 quando venne ospitato da parenti genovesi in un appartamento del quarto piano (ancora esistente nel suo assetto ottocentesco).

Palazzo Montanaro sorge in corrispondenza del terreno di fondazione del primo chiostro del convento di San Francesco di Castelletto di cui conserva, adibita ad atrio, gran parte della galleria ovest. Altri resti della chiesa e del convento connotano le realtà architettoniche ed ambientali vicine: la scuola Daneo (nelle cui strutture è inglobata tutta la galleria nord sempre del primo chiostro) e, con una discontinuità di visione imposta dalla frammentarietà dei reperti, il giardino ubicato a monte dei palazzi Bianco e Tursi e l’apparato murario dell’edificio comunale affacciato su quello spazio verde.

S c e n a

Atrio della casa Montanaro (salita San Francesco n.7) con visione, sul fondo, della parete trecentesca e, di scorcio, delle volte gotiche a crociera già appartenute alla galleria ovest del secondo chiostro. Più in avanti si intravvedono sempre di scorcio, di fattura ottocentesca, il parapetto, il pavimento marmoreo e gli ultimi gradini dello scalone che collega il portone d’ingresso con l’atrio, posto ad una quota superiore per il forte dislivello del suolo.

Siamo nell’autunno del 1986. Nella fase di studio finalizzato alla preparazione della mostra “Giovanni Pisano a Genova” (un’esposizione realizzata nell’anno successivo: dalla chiesa di San Francesco di Castelletto provengono i frammenti del monumento funebre di Margherita di Brabante scolpito da Giovanni Pisano nel 1313) alcuni funzionari delle Soprintendenze liguri, tra cui Giorgio Rossini e la scrivente, stanno eseguendo un sopralluogo alla presenza dei proprietari avvalendosi a fini conoscitivi anche delle notizie tratte dalla documentazione di supporto alla visita e cioè i decreti di vincolo e le descrizioni sette-ottocentesche di San Francesco di Castelletto pubblicate nelle guide del Ratti e dell’Alizeri. La sorpresa dei funzionari è grande quando, spalancati i battenti del portone ubicato al centro della parete trecentesca -ricca di epigrafi, sculture e elementi strutturali e decorativi in marmo e ardesia correlati alla storia del convento- si spalanca davanti ai loro occhi una cappella-oratorio in stato di semi-abbandono (l’ambiente è invaso dalle ragnatele e adibito a magazzino ), decorata con stucchi e arredi tardo barocchi che la decontestualizzano, per stile e datazione, dalla realtà architettonica confinante (a parte il pavimento originale in ardesia con tozzetti in marmo bianco che costituisce unico elemento di continuità cromatica con la parete trecentesca dell’atrio). Il sorprendente ed inaspettato ritrovamento stimola i presenti ad un confronto supportato dall’osservazione visiva, dalla lettura delle epigrafi poste ai lati del portale d’ingresso e dalle poche notizie immediatamente acquisite consultando la Guida di Genova dell’Alizeri (che parla della cappella solo nell’edizione del 1875) laddove si legge, a proposito della distruzione del complesso francescano, che “allo sperpero di cotanto edificio sopravvisse, per caso assai strano, un modesto oratorio intitolato alla Immacolata Concezione, ricinto e sto per dir chiuso in moderna fabbrica…con l’arco acuto che segna l’ingresso. Fa parte del chiostro di S. Francesco, e ricetto a devota Consorzia di laici; e se punto giovasse, potrei far parola di più lavori da loro commessi ad egregi maestri…” ).

In seguito, con la progressione degli studi dovuta in massima parte all’impegno di Giorgio Rossini, si scoprirà che quell’ambiente, fin dalle origini d’impianto planimetrico quadrangolare con abside quadrata, fu strutturato da Megollo Lercari alla fine del Trecento ed utilizzato come seconda sala capitolare del convento fino alla metà del XVI secolo. Nel 1582 un discendente di Megollo, Franco Lercari q. Nicolò, finanziò il rifacimento della volta di copertura, bisognosa di manutenzione.

Le notizie note sulle origini della cappella sono queste: è ancora sconosciuta la data della sua trasformazione in oratorio dedicato all’Immacolata Concezione -previa apertura delle finestre in facciata e sul retro, decorazione a stucco dorato delle pareti e nuovo arredo- e chi promosse tali lavori, a parte la notizia che nei suoi spazi furono unitariamente attive, dal 1806, le confraternite di Castelletto e di S. Ugo (trasferita qui, quest’ultima, dalla chiesa inferiore della commenda di Prè da cui proviene anche il quadro di Stefano Magnasco con S. Ugo che fa scaturire l’acqua da un sasso: l’ingrandimento in altezza e la forma perimetrale a compasso mistilineo della tela dipendono infatti dalla necessità d’inserirla, nella nuova sede, entro la cornice a stucco dell’altare di sinistra). E’ sconosciuta anche la data di estinzione delle due confraternite con il conseguente abbandono di uno spazio diventato ormai inutile.

Atto terzo

P r o l o g o

Negli anni successivi agli avvenimenti ricordati nel primo atto gli apprendisti restauratori, acquisito il diploma dopo i tre anni di corso, iniziano ad operare uniti in cooperativa (molte tele del Museo dell’Accademia Ligustica risultano restaurate da loro) per poi dividersi, due anni dopo, e cominciare a lavorare singolarmente o in piccoli gruppi (alcuni entrano in Regione dando vita ad un laboratorio di restauro ancora oggi attivo). Due dei diplomati migliori, Franca Carbone e Nino Silvestri, fondano il “Laboratorio di restauro di San Donato” e lo fanno crescere grazie a numerose committenze di lavoro, tanto pubbliche quanto private, che ottengono in virtù delle indiscusse capacità professionali affinate da un continuo aggiornamento e dal confronto costruttivo con gli altri addetti ai lavori, primi fra tutti i tecnici della Soprintendenza. L’affidabilità dei due restauratori è così grande che vengono destinati alle loro cure capolavori assoluti come per esempio L’Assunta di Guido Reni della chiesa del Gesù, L’Ultima Cena del Procaccini della chiesa della SS. Annunziata, i tre ritratti di Van Dyck (Geronima Sale Brignole con la figlia Aurelia, Anton Giulio Brignole Sale, Paolina Adorno) della Galleria di Palazzo Rosso.

Nel 2000 i due decidono di lavorare in autonomia di gestione: quindi ognuno cerca una nuova sede operativa per il proprio laboratorio ed hanno entrambi la fortuna di trovare, adatti all’uopo, spazi di valenza monumentale: Silvestri la chiesa dismessa di S. Maria in Via, a Carignano; Carbone l’oratorio dell’Immacolata Concezione in salita S. Francesco -sì, proprio la cappella protagonista del secondo atto, da alcuni anni in vendita- che acquista, ripulisce, restaura ed adegua alle nuove funzioni restituendole la dignità perduta.

S c e n a

Oratorio dell’Immacolata Concezione. Nel primo pomeriggio di una giornata di maggio (siamo nel 2018) un gruppo di “Amici dei Musei” sta effettuando una visita al laboratorio di restauro di Franca Carbone, guidata da quest’ultima e da me che scrivo. Con la visita si intende offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere la doppia realtà che quello spazio, sconosciuto ai più dei presenti, conserva e racchiude: da un lato la severa struttura medioevale dell’atrio contrapposta alla frizzante leggerezza barocca dell’oratorio; dall’altro la presenza in quest’ultimo -distesi su un banco di lavoro collocato al centro o disposti, tutt’intorno, su cavalletti- di importanti dipinti su tela o tavola in corso più o meno avanzato di restauro. Il godimento estetico è totale, l’attenzione potenziata dall’interesse acceso dalla scoperta, la concentrazione aiutata dalla sapiente presenza di fonti luminose e dal silenzio del contesto cittadino circostante (un silenzio interrotto a un certo punto solo dal vociare degli alunni che escono dalla scuola Daneo). Sugli scanni già dei confratelli è poggiata, per la consultazione, la documentazione fotografica dei più importanti dipinti qui ricoverati in passato per interventi di restauro rivelatisi fondamentali per la progressione degli studi dovuta agli approfondimenti di conoscenza delle materie pittoriche, delle tecniche esecutive e delle genesi creative: tutto ciò grazie ad una collaborazione che, alla luce delle analisi, ha visto sempre attivi in questo laboratorio, secondo un programma di lavoro fondato sul contributo offerto dalle specifiche competenze, storici dell’arte, chimici, fisici e, in funzione di volta in volta sapientemente operativa, Franca Carbone. Il Polittico della Cervara di Gerard David -esposto a Palazzo Bianco nel 2005, dopo il restauro- costituisce in questo senso esempio emblematico non meno significativo del lungo intervento sul Polittico della Rovere di Vincenzo Foppa e Ludovico Brea (proveniente da Savona) che ha impegnato la Carbone dal 2002 al 2008 con risultati eccezionali anche ai fini della conoscenza di un dipinto modificato nell’assetto strutturale da ripetuti montaggi e smontaggi.

Nel mezzo delle spiegazioni si sente suonare alla porta. Franca Carbone va ad aprire e…

S c e n a f i n a l e

…introduce nell’oratorio un signore sconosciuto a tutti ma non a lei, che infatti non si dimostra affatto meravigliata dell’arrivo, e alla scrivente che invece non nasconde la propria sorpresa di trovarsi di fronte l’amico Selim (questo è il nome dello sconosciuto) in un luogo ove mai si sarebbe immaginata di poterlo incontrare. Selim è un grande scultore (bronzi e terracotte, oltre ad un’attività grafica che spazia dal disegno all’incisione e alle tecniche miste). Nato a Bagdad e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, risiede nel Canton Ticino con lunghe parentesi abitative e di lavoro a Parigi, ad Atene e in modo sporadico a Genova, da lui molto amata tanto da progettare di vivere ed operare in modo stabile nella nostra città. Di questo chi scrive era a conoscenza, ma non del fatto che la ricerca di una “casa-laboratorio” lo avesse portato a salire al palazzo Montanaro avendo egli appreso, attraverso un mediatore, che uno spazio “interessante” era qui in vendita perché la proprietaria -cioè Franca Carbone– intendeva cederlo (anche questo mi era ignoto) per il giusto riposo dopo quarant’anni di lavoro nel campo della conservazione delle opere d’arte.

In conclusione, l’incontro del tutto casuale tra la restauratrice genovese e l’artista venuto da lontano aveva già determinato, poco prima della visita degli Amici dei Musei, un passaggio di proprietà dell’ex oratorio avvenuto tra i due all’insegna di traguardi operativi analoghi per contenuti (l’Arte al centro della vita) e per iniziative di valenza culturale.

Il racconto della mia amicizia con l’artista Selim (e con sua moglie Irene) non fa parte di questa storia: solo per completezza d’informazione specifico che l’ho conosciuto nel 1999 attraverso Gianfranco Bruno -il direttore dell’Accademia Ligustica, citato nel primo atto: è stato uno dei primi critici del lavoro creativo di Selim- in occasione di una mostra nella Galleria Devoto (ne seguiranno altre, a Genova e in Liguria, in importanti sedi museali come la Commenda di Pré nel 2011 e il Museo Archeologico del Finale nel 2112).

Come esito degli intrecci di vita qui narrati, inizia da oggi una nuova fase storica per l’oratorio dell’Immacolata Concezione ove le creazioni di Selim potranno dialogare, come già analogamente avvenuto nelle mostre appena ricordate, con le testimonianze artistiche dell’antico insediamento francescano di Castelletto.

Giovanna Rotondi Terminiello

Lo stare in casa coatto mi permette di utilizzare il tempo anche per togliermi qualche curiosità. Tra queste, l’identificazione del grande quadro che, nelle conferenze stampa di questi giorni, compare alle spalle del presidente Conte mentre parla (allego un’immagine). Si tratta di una fedele copia cinquecentesca di un affresco di Raffaello nella stanza della Segnatura in Vaticano raffigurante Papa Leone Magno che ferma l’invasione di Roma da parte degli Unni comandati da Attila ( soprannominato “il flagello di Dio”). Sicuramente l’immagine è stata scelta per omaggio a Raffaello ma anche e soprattutto per il significato simbolico che in questo momento assume: Il governo, con le sue severe prescrizioni, come fece allora il papa con Attila, fermerà il flagello del Coronavirus…salvando, insieme all’Italia, tutti noi! Speriamolo davvero!

Abbiamo ricevuto questa domanda da parte di un nostro Associato: ” cosa sono, e se hanno un qualche significato specifico, quelle due stelle a punte che sormontano la struttura lignea che fa da base al quadro?

Carla Costanzi

Vi segnaliamo il link di Finestre sull’Arte, rivista online di Arte antica e contemporanea, iscrivendosi alla newsletter potrete rimanere aggiornati su tutti gli eventi

https://www.finestresullarte.info

02 Letteratura, Cinema, Musica e Teatro

Massimiliano Damerini

Mi ero riproposto di parlarne all’avvio dei nostri incontri, ma può essere una buona idea farlo adesso, soprattutto perché gli appassionati, essendo obbligati a rimanere a casa, possono ascoltare un po’ di buona musica, allontanando per qualche ora eventuali pensieri sgradevoli…

Si tratta di due album: il primo volume dell’integrale delle Sonate di Beethoven (che, se non subentreranno complicazioni, dovrebbe terminare con l’ottava uscita fra un paio di anni), e la registrazione del mio ultimo concerto al Carlo Felice per la GOG dello scorso novembre.

Questo concerto si intitola “Atmosfere viennesi (Wiener Atmosphäre)” perché basato su quattro sonate tutte composte a Vienna.

Ecco i link dove si possono ascoltare e scaricare:

https://fanlink.to/BeethovenCompletePianoSonatas1

https://fanlink.to/WienerAtmosphare

Beethoven, che avrei trattato quest’anno, è presente con 5 Sonate: nel I volume

dell’integrale con le sue prime 4 Sonate, e nel recital della GOG con la Sonata

op.90.

Se tutto va nel verso giusto, a giugno uscirà il II volume, nel quale sarà inserita la Sonata op.13 “Patetica” di cui avrei parlato nella prima lezione.

Un grande abbraccio a tutti gli amici di Uniauser, sarà dura ma ce la faremo!”

03 Storia e Filosofia

Giustina Olgiati

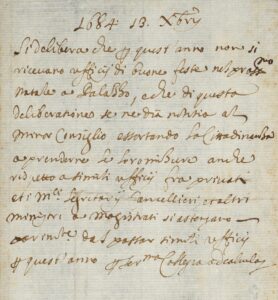

Care amiche, cari amici di Uniauser, mentre il 2020 volge al termine, sentiamo ripetere da ogni parte che questo che sta arrivando sarà il Natale più strano, perché non ci sarà permesso di festeggiarlo con amici e parenti. Bene, non è vero. Nel 1684, l’anno del grande bombardamento di Genova da parte di Luigi XIV, si fece esattamente lo stesso: furono proibite perfino le tradizionali visite di auguri al doge e ai componenti delle varie magistrature, dando disposizione che a questo si attenessero anche i privati.

Figura 1

1684, 13 dicembre

Si delibera che per quest’anno non si ricevano ufficii di buone feste nel prossimo Natale a Palazzo, e che di questa deliberatione se ne dia notizia al Minor Consiglio essortando la cittadinanza a prenderne le loro misure anche rispetto a simili ufficii fra privati et magnifici segretarii, Cancellieri et altri ministri o magistrati si astengano parimente dal passar simili ufficii per quest’anno. Per serenissima Collegia ad calculos.

Mugugni? Assolutamente no, anzi, il contrario! Il provvedimento venne riproposto successivamente e, nel 1688, ne venne richiesta una nuova applicazione con uno dei “biglietti di calice”, i suggerimenti anonimi che venivano lasciati al Governo dai componenti dei Consigli:

Signori serenissimi,

fu da tutta città lodato il decreto fatto da VV.Serenissime di non dar le buone feste l’anno passato, così hora si rappresenta a VV.Serenissime l’ordinare l’istesso, essendo un mero invesendo disturbo ad ogni sorte di persona e mera adulatione e inquietudine di non prepararsi bene a ricevere Nostro Signore ne le feste.

I genovesi – sempre un po’ stundai – preferivano quindi godersi in santa pace le feste natalizie, senza tutto l’invexendo provocati dalla necessità di presentare (o subire) troppe visite di auguri.

Nella Genova antica le feste natalizie erano essenzialmente religiose, estranee al consumismo che le caratterizza oggi. Il governo compiva poche e mirate azioni di carità, mitigando le pene corporali inflitte ai condannati e concedendo ai carcerati della Malapaga, i debitori insolventi, quelle licenze di uscita che spesso rappresentavano occasioni di fuga, contribuendo a ridurre l’affollamento del carcere.

Esisteva già allora il problema delle ferie: nel 1506 a chiederle è addirittura il podestà, Obertino de Soleri, che desidera «andare a casa e rivedere i suoi cari e celebrare con loro la festività del Natale».

Figura 2

Il problema non era cosa da poco, perché il podestà era il magistrato incaricato dell’amministrazione della giustizia e doveva essere uno straniero, di nascita non genovese. La sua assenza sarebbe quindi durata per giorni, in un periodo nel quale reati e delitti non sarebbero certo mancati. Per accordare la licenza richiesta, a titolo straordinario, il Senato decise di nominare come suo luogotenente il giudice del malefici, Giovanni Martino Antina, che avebbe esercitato l’incarico fino al ritorno di Obertino. Un modo creativo di risolvere il problema.

Poiché il nuovo anno – secondo il metodo di computo del tempo noto come Stile della Natività – iniziava il giorno di Natale, il Capodanno, festa della circoncisione di Gesù, non veniva festeggiato come ai nostri giorni. Era invece importante l’Epifania, celebrata soprattutto negli stabilimenti commerciali in Oriente, nei quali i componenti di diverse etnie religiose coesistevano pacificamente grazie alla costante attenzione dei genovesi nell’evitare episodi di intolleranza. I registri della contabilità della colonia di Caffa, in Crimea, ci consentono di ricostruire lo svolgimento della festività nel 1466 attraverso le spese per i donativi in denaro, frutta e bevande a tutti i sacerdoti che prendono parte all’evento: i cinque (presumibilmente greci) che cantano callimera dinanzi al Console e alla sua curia durante la vigilia; i sacerdoti armeni che cantano le Laudi; i sacerdoti greci che la mattina dell’Epifania cantano dinanzi al console sulla piazza del Palazzo. Frutta e bevande vengono offerte anche agli addetti alle campane; ai ragazzi e ai marinai che si tuffano in acqua in occasione della benedizione del mare; ad alcuni sacerdoti saraceni. Tra le spese registrate figura anche quella per l’offerta di 4 ceri per la chiesa di S. Maria del bazar.

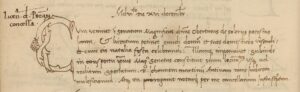

Figura 3

Per farvi i miei auguri più cari ho scelto una pergamena “di recupero”, il foglio di un codice del XIV secolo, riutilizzato successivamente per ricoprire il frontalino di una delle filze di documenti dell’Archivio. Il frammento, restaurato attraverso l’iniziativa “Adotta un documento”, proviene da un Antifonario dell’Ufficio e riporta il Secondo Notturno della Notte di Natale. Contiene tre diverse scritture musicali: sul verso è aggiunta in margine l’antifona Orietur in diebus Domini habundantia pacis et dominabitur su tetragramma in neumi lotaringici; sul recto la stessa scrittura non corsiva per l’antifona Liberasti virgam e neumi gotici per l’antifona Esto mihi Domine in Deum protectorem.

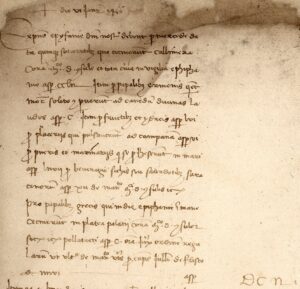

Figura 4

Figura 5

La pergamena riporta il testo integrale del Salmo 71 (o 72, secondo altri testi) di Salomone, che canta la gloria del regno di Dio.Personalmente, anche in questo anno così tragico ho molte cose per le quali sento di dover ringraziare l’Onnipotente: se è così anche per voi, vi invito a leggere questo breve testo, con la speranza che sia per tutti noi un augurio di tempi migliori.

O Dio, da’ i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re;

ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia

e i tuoi poveri con equità!

Portino i monti pace al popolo,

e le colline giustizia!

Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo,

salverà i figli del bisognoso,

e annienterà l’oppressore!

Ti temeranno finché duri il sole,

finché duri la luna, di epoca in epoca!

Egli scenderà come pioggia sul prato falciato,

come acquazzone che bagna la terra.

Nei suoi giorni il giusto fiorirà

e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna.

Egli dominerà da un mare all’altro

e dal fiume fino all’estremità della terra.

Davanti a lui s’inchineranno gli abitanti del deserto,

i suoi nemici morderanno la polvere.

I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno il tributo,

i re di Seba e di Saba gli offriranno doni;

tutti i re gli si prostreranno davanti,

tutte le nazioni lo serviranno.

Poich’egli libererà il bisognoso che grida

e il misero che non ha chi l’aiuti.

Egli avrà compassione dell’infelice e del bisognoso

e salverà l’anima dei poveri.

Riscatterà le loro anime dall’oppressione e dalla violenza

e il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi.

Egli vivrà; e a lui sarà dato oro di Seba,

la gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre.

Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei monti.

Ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano

e gli abitanti delle città fioriranno come l’erba della terra.

Il suo nome durerà in eterno,

il suo nome si conserverà quanto il sole;

gli uomini si benediranno a vicenda in lui,

tutte le nazioni lo proclameranno beato.

Sia benedetto Dio, il Signore,

il Dio d’Israele,

egli solo opera prodigi!

Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso

e tutta la terra sia piena della sua gloria!

Amen! Amen!

I miei più cari auguri di un sereno Natale. Giustina Olgiati

Giustina Olgiati

L’Archivio di Stato di Genova presenta il percorso virtuale

Anno del Signore 1458: la peste a Genova

Un breve percorso tra i documenti dell’Archivio di Stato di Genova riporta l’attenzione sulla peste che colpì la città nel 1458, evento tanto diverso dall’attuale emergenza sanitaria da aver con essa davvero poco in comune in termini scientifici e storici, eppure affrontato dai genovesi di allora, come da noi oggi, con timore, dubbio e grande coraggio, nella speranza di un avvenire migliore.

Il percorso è disponibile sul sito web istituzionale alla pagina

http://www.asgenova.beniculturali.it

Giustina Olgiati

L’affresco che Domenico Fiasella realizzò nel 1626 nella parete sopra lo scalone sinistro di Palazzo Ducale simboleggia il pericolo scampato dalla Repubblica di Genova nello scontro con il duca di Savoia nel 1625. Il bozzetto dell’opera è conservato presso l’Archivio di Stato di Genova. In questo momento così particolare, lo abbiamo scelto per rivolgere a tutti voi i nostri auguri più sinceri.

Il Covid-19 ha colpito tutta la società italiana, anche il mondo della cultura. Abbiamo dovuto annullare conferenze, mostre, visite guidate. Non sappiamo quando potremo riaprire l’Archivio e con quali limitazioni. Il nostro pensiero, in particolare, va a tutti gli studiosi, i ricercatori e i restauratori che non possono continuare la loro attività e che non hanno, come noi, il posto fisso. Sono loro a conoscere le maggiori difficoltà, e a loro va il nostro più affettuoso abbraccio.

Andrà tutto bene, restate a casa. Nell’attesa che l’emergenza finisca stiamo lavorando per voi, per parlare di cultura anche attraverso la rete, nell’attesa di tornare a farlo di persona.

L’Archivio di Stato di Genova porge a tutti voi i più cari e sinceri auguri di Buona Pasqua.

1626, gennaio 27, Genova

Domenico Fiasella

Bozzetto dell’affresco di Palazzo Ducale con la Vergine e i Santi Giovanni Battista, Giorgio e Bernardo di Chiaravalle che intercedono presso la Trinità per salvezza della città di Genova

Disegno a matita, penna, acquerello e biacca su carta, mm 533 x 398

AS Ge, Camera della Repubblica, 175, Atti, doc. 165

Giustina Olgiati

Autocertificazioni e salvacondotti

Dopo tutto il parlare che si è fatto sulle autocertificazioni e sulle limitazioni alle libertà personali determinate dall’epidemia di Covid 19, ho ripensato a situazioni analoghe che si sono prodotte nel passato, da quello più remoto al più recente.

In epoca medievale per muoversi da uno Stato all’altro era necessario munirsi di un salvacondotto, che veniva rilasciato dallo Stato ospite e doveva essere sempre portato con sé. Un esempio tratto dall’Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, Litterarum 1786, c. 334r.:

1441, gennaio 18, Genova

Tommaso Campofregoso, doge di Genova, e il Consiglio degli Anziani. Allo scopo di avere grande abbondanza di vettovaglie nella città di Genova, con l’autorità di questa lettera diamo pieno, sicuro e generale salvacondotto di durata e valore per i prossimi 4 mesi a Giovanni Ochino e Antonio Beriame di Nizza e ai frumenti, formaggi, carni salate e ogni altra merce, denaro, cose e beni di proprietà loro e di ciascuno di loro, perché possano venire nella città e nel distretto di Genova, insieme o separatamente, e qui fermarsi, dimorare, abitare, commerciare, e di qui Nel XV secolo il controllo sull’accesso degli stranieri in città era esercitato dall’Officium bulletarum, che rilasciava ai residenti temporanei un documento (bulleta) da portare sempre con sé e da presentare a osti e padroni di casa. Per i contravventori – ospitanti ed ospitati – erano previste pene pecuniarie (da 100 a 1000 lire) e fisiche (da 2 a 10 tratti di corda) a discrezione del doge. I patroni che trasportavano passeggeri dovevano presentarsi con questi dinanzi agli ufficiali di bolletta entro un’ora dall’attracco nel porto di Genova. Nessuno straniero poteva circolare di notte per la città e i sobborghi di Genova, con lume o senza, sotto pena della forca. L’uso della bulleta è testimonato anche in epoca più moderna, insieme con i controlli operati dall’Ufficio di Sanità sull’arrivo di stranieri a Genova. La mia passione per i mercatini, che dura ormai da trent’anni, mi ha portato ad acquistare carte di tutti i generi, a volte senza nemmeno guardarle prima, se chiuse in quei bustoni incellofanati che spesso contraddistinguono lo svuotamento di un cassetto o della scatola dei ricordi di chi ormai non c’è più. A volte riservano solo delusioni, a volte piccoli tesori inaspettati. Guardate questo documento, che reca incollata sul verso la foto di una anziana signora:

Documento n. 1 Comando della Zona Militare di Arquata e Serravalle Scrivia. N. 358 Arquata, 29 maggio 1918 Salvacondotto La sig. Ghigliotti Giovanna, figlia del fu Antonio e della fu Capurro Maria, nata a Genova 31.12.1858, di professione casalinga, residente a Genova, è autorizzata a soggiornare nella zona d’isolamento dei Depositi Inglesi in Arquata e Serravalle Scrivia, perché ivi dimorante. Durata un anno dalla data suddetta. Il presente salvacondotto deve essere presentato ad ogni richiesta della forza pubblica e dei militari di guardia. Il comandante della zona militare di Arquata e Serravalle Scrivia. Questa volta il lasciapassare non è emesso per uno straniero, ma per un cittadino residente. Facendo una semplice ricerca in Internet, si apprende che Arquata Scrivia dal 1917 al 1929 fu scelta come base delle truppe inglesi inviate a combattere sul fronte italiano. Un centinaio di militari, caduti in guerra o morti a causa dell’influenza spagnola, sono sepolti nel British War Cemetery di Arquata, onorato nel 1923 addirittura da una visita dei sovrani d’Inghilterra, Giorgio V e la regina Mary, nonni dell’attuale regina Elisabetta. Potete vedere alcune immagini di questo piccolo cimitero di campagna su: https://it.wikipedia.org/wiki/Arquata_Scrivia_Communal_Cemetery_Extension E’ datato 26 aprile 1945, giorno successivo alla Liberazione, questo lasciapassare con timbro ancora perfettamente leggibile: Documento n. 2 Comando 9.a Brigata Italia Giustizia e Libertà Il signor Torlasco Francesco fu Santo è autorizzato a circolare in città, in provincia e fuori provincia a qualunque ora del giorno e della notte. I gruppi partigiani gli diano aiuto ed assistenza in qualsiasi circostanza. La bicicletta non può essergli presa. Ge. Sampierdarena, 26 aprile 1945. Il comandante della Brigata – Andrea Santandrea. Se ci ripensiamo sulla base di questi esempi, scopriamo che le autocertificazioni di questi giorni, nelle quali siamo noi stessi a dichiarare sotto la nostra responsabilità le motivazioni dei nostri spostamenti, non sono una limitazione ai nostri diritti ma l’espressione delle libertà personali che abbiamo raggiunto e un profondo richiamo al nostro senso civico. Andrà tutto bene, restate a casa. Quando tutto sarà passato riprenderemo la nostra vita e i nostri interessi con entusiasmo e consapevolezza ancora maggiori. Un forte e caro abbraccio. Giustina Olgiati

Giustina Olgiati

Dante e i miseri

E’ un luogo comune dirlo, ma è vero che la vita riserva continue sorprese. Non parlo della situazione attuale, che si può solo definire straordinaria, ma di quello che può capitare ogni giorno, in special modo dopo aver superato la boa dei 50 anni. Ecco che, abituati alle risposte usuali del nostro fisico – e della nostra mente – a sforzi e fatiche, all’improvviso ci accorgiamo di non avere più la resistenza del giorno prima e scopriamo che la cosa non passa, anche se ci concediamo un po’ di riposo. Inizia così la transumanza da un medico all’altro e da un esame a quello successivo, e ci si può ritrovare, come è successo a me alcuni mesi or sono, in quella specie di polmone d’acciaio che è il macchinario della risonanza magnetica.

Non posso dire di averlo trovato spaventoso, forse anche perché ne ero incuriosita. Mi hanno fatto sdraiare supina, imbrigliato la testa in modo da tenerla ferma e infilato delle cuffie alle orecchie per proteggerle dal rumore, poi mi hanno spinto nel tubo. Temevo una crisi di claustrofobia, che però non è venuta, anche perché l’ambiente era illuminato: malgrado il rumore, forte nonostante le cuffie, il vero problema era la noia. Così, senza accorgermene, ho cominciato a recitare nella mia mente alcuni versi di Dante.

«Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l’etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Giustizia mosse il mio alto fattore; fecemi la divina podestate, la somma sapïenza e ‘l primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non etterne, e io etterno duro. Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».

Non era esattamente quello che serviva a darmi conforto in quella situazione, ma il mare della memoria, un po’ disordinato, ha cominciato a saltellare qua è là tra i miei ricordi scolastici. «Era già l’ora che volge il disio e che lo novo peregrin d’amore * «ricorditi di me, che son la Pia: * «biondo era e bello e di gentile aspetto, … Orribil furon li peccati miei; * «Non impedir lo suo fatale andare: * «La gloria di colui che tutto move * «O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;

In mezzo a questo zibaldone, che avrebbe fatto inorridire la mia professoressa del liceo Doria (la terribile Velleda Cesari), arrivò all’improvviso il canto di Ulisse: «Lo maggior corno de la fiamma antica indi la cima qua e là menando, mi diparti’ da Circe, che sottrasse né dolcezza di figlio, né la pieta vincer potero dentro a me l’ardore ma misi me per l’alto mare aperto Ammetto che su qualche verso ero piuttosto incerta, mentre altri filavano via più lisci: «Io e ‘ compagni eravam vecchi e tardi acciò che l’uom più oltre non si metta; “O frati”, dissi, “che per cento milia d’i nostri sensi ch’è del rimanente Considerate la vostra semenza: Li miei compagni fec’ io sì aguti, e volta nostra poppa nel mattino, Adoro quest’ultima terzina, al punto che non riesco a ripensare ai fratelli Vivaldi e al loro tentativo di aprire una nuova rotta (nel 1291!) senza collegarlo al “folle volo” di Ulisse. La memoria mi ha tradito nelle strofe seguenti, ma non nel finale: «quando n’apparve una montagna, bruna Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto; Tre volte il fé girar con tutte l’acque; infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso». L’immagine dei naufraghi mi ha riportato alla mente il tema de i sommersi e i salvati e dello straordinario brano di Se questo è un uomo in cui Primo Levi, durante una marcia faticosa, recita al compagno, che parla un’altra lingua, proprio i versi del canto di Ulisse, che lo aiutano a riappropriarsi della sua più profonda natura umana, nonostante la vita disumanizzante del lager.

Sono corsa a rileggerlo, appena tornata a casa. Voi potete scaricarlo, con il bel commento che lo accompagna, da https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/italiano/dante-primo-levi.pdf

Dopo quel giorno ho ritrovato Dante in altre letture, ancora come strumento di conforto nelle avversità più diverse. L’esperienza del carcere, ne Le mie prigioni di Silvio Pellico:

CAPO VI Quando non fui più martirato dagl’interrogatorii, e non ebbi più nulla che occupasse le mie giornate, allora sentii amaramente il peso della solitudine. Ben mi si permise ch’io avessi una Bibbia ed il Dante; ben fu messa a mia disposizione dal custode la sua biblioteca, consistente in alcuni romanzi di Scuderi, del Piazzi, e peggio; ma il mio spirito era troppo agitato, da potersi applicare a qualsiasi lettura. Imparava ogni giorno un canto di Dante a memoria, e questo esercizio era tuttavia sì macchinale, ch’io lo faceva pensando meno a que’ versi che a’ casi miei. Lo stesso mi avveniva leggendo altre cose, eccettuato alcune volte qualche passo della Bibbia. Questo divino libro ch’io aveva sempre amato molto, anche quando pareami d’essere incredulo, veniva ora da me studiato con più rispetto che mai. Se non che, ad onta del buon volere, spessissimo io lo leggea colla mente ad altro, e non capiva. A poco a poco divenni capace di meditarvi più fortemente, e di sempre meglio gustarlo.

CAPO LXXX I cresciuti rigori rendevano sempre più monotona la nostra vita. Tutto il 1824, tutto il 25, tutto il 26, tutto il 27, in che si passarono per noi? Ci fu tolto quell’uso de’ nostri libri che per interim ci era stato conceduto dal governatore. Il carcere divenneci una vera tomba, nella quale neppure la tranquillità della tomba c’era lasciata. Ogni mese veniva, in giorno indeterminato, a farvi una diligente perquisizione il direttore di polizia, accompagnato d’un luogotenente e di guardie. Ci spogliavano nudi, esaminavano tutte le cuciture de’ vestiti, nel dubbio che vi si tenesse celata qualche carta o altro, si scucivano i pagliericci per frugarvi dentro. Benché nulla di clandestino potessero trovarci, questa visita ostile e di sorpresa, ripetuta senza fine, aveva non so che, che m’irritava, e che ogni volta metteami la febbre. Gli anni precedenti m’erano sembrati sì infelici, ed ora io pensava ad essi con desiderio, come ad un tempo di care dolcezze. Dov’erano le ore ch’io m’ingolfava nello studio della Bibbia, o d’Omero? A forza di leggere Omero nel testo, quella poca cognizione di greco ch’io aveva si era aumentata, ed erami appassionato per quella lingua. Quanto incresceami di non poterne continuare lo studio! Dante, Petrarca, Shakespeare, Byron, Walter Scott, Schiller, Goethe, ecc., quanti amici m’erano involati!

Anche la breve vita del genovese Angelo Campodonico (21 ottobre 1895 – 25 aprile 1917), caduto sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale, è stata accompagnata da Dante fino alla sua fine sul campo di battaglia:

30 gennaio 1917 Cari genitori, vorrei ringraziarvi degli innumerevoli doni che mi avete mandato, come la scattola di dolci ecc. Ringrazio in particolar modo mia sorella del porta tovagliolo che mi ha mandato e della piccola Divina Commedia che è così cara al mio spirito. Dono più gradito non mi poteva pervenire, gradito come la donatrice.

Così ricorda la sorella Annina nel libro Lauri di gloria. Epistolario d’un eroe. Lettere del tenente Angelo Campodonico. A cura di Mario Panizzardi. Genova, 1918, che potete scaricare dal sito: http://www.internetculturale.it/jmms/objdownload?id=oai%3Abncf.firenze.sbn.it%3A21%3AFI0098%3AEUROPEANA_a0537%3AIEI0140918&teca=Bncf&resource=img&mode=all :

Il suo orologio andava ancora, quando il Cappellano lo trovò morto, e glielo tolse dal polso. In un taschino sul petto rinvenne una “Divina Commedia” minuscola, che io gli avevo regalato a Natale: la portava sempre con sé. Nella trincea, nei primi tempi di guerra, la sera, egli ed un suo compagno, infilati nel sacco-letto, prima di coricarsi leggevano, mio fratello un canto di Dante ed il compagno un brano dei “Promessi sposi”, al lume della candela.

Tra le cose sue trovammo un’altra copia della “Divina Commedia”, sgualcita, vecchia, rilegata in rosso. Aveva le pagine macchiate di terra e di chiazze rossastre, perché l’anilina, dal margine dei fogli, nei giorni di pioggia, era colata nell’interno: segno evidente che gli era stata sempre compagna.

Nello stesso testo, anche il commilitone Ernesto Lufino ricorda la passione comune per la Commedia:

(…) non ho bisogno delle fotografie, per ricordarlo all’evidenza: mi basta rivolgere il pensiero a lui per vederlo e sentirne la voce: sentirne la voce ben modulata, armoniosa, delle felici ore nelle quali, indifferenti a’ pericoli e disagi, ci riunivamo lui, io e Giovanni Di Bollo, da Sulmona, a leggere Dante o a declamare Carducci. Era il nostro divertimento favorito. Leggevamo uno, due, tre canti per turno; ma il più delle volte era lui che pregavo di leggere, per sentire gli immortali versi danteschi scanditi dalla sua voce chiara, con quella lieve cantilena che era sua propria (e forse la traeva dal suo dialetto), e che accompagnava i divini ritmi con una dolce vaghezza di risonanze, che parevan echi di lontane voci corali. In tutta la marcia di trasferimento dal Carso al Trentino, non facemmo altre che leggere Dante. Ad ogni alt un po’ lungo, ad ogni fermata nei paesetti del Veneto, ci riunivamo; spesso l’uditorio si faceva più numeroso. Ogni luogo era buono: un mucchio di sassi lungo la strada, o la sponda di un fosso, un prato verde di alte erbe o una tenda.

Dopo il terribile crollo del ponte Morandi, con il pensiero alla collega Anna, che aspettava di poter rientrare nella sua casa per recuperare almeno i ricordi più cari, mi sono chiesta anch’io che cosa, in quelle circostanze, avrei salvato dal mio appartamento. Mi ha colpito il fatto che nella mia lista virtuale, piena di oggetti cari, ci fosse solo uno dei moltissimi libri che riempono la mia casa, e non uno di quelli che ho comprato io. Era la Divina Commedia che apparteneva al mio nonno paterno. L’edizione è del 1915 e la rilegatura in stoffa è consumata, tanto che le incisioni sul piatto anteriore si leggono a malapena. Il nonno, che ha scritto il suo nome sul frontespizio e sul foglio di guardia posteriore, ha sottolineato solo tre delle terzine del poema, quelle dedicate all’amore nel canto di Paolo e Francesca:

«Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, Amor, ch’a nullo amato amar perdona, Amor condusse noi ad una morte.

Non ho mai conosciuto il nonno, morto prima che io nascessi, ma la sua sottolineatura su quei versi così belli me lo ha sempre fatto sentire più vicino delle tante fotografie rimaste di lui. Che grande potere ha Dante!

Forse, in questo periodo di forzata inattività, anche voi vorrete riprendere in mano la Commedia. Non con l’ansia di una interrogazione, ma per riascoltarne i versi con maggiore piacere, lo stesso che si prova a leggere i Promessi sposi da adulti. Vedrete, sarà come ritrovare un vecchio amico, nell’attesa del giorno – che speriamo venga presto – in cui anche noi usciremo finalmente di casa

«a riveder le stelle».

Andrà tutto bene, restate a casa. Lasciate che siamo noi a raggiungervi, attraverso la rete, confidando che presto potremo tornare a farlo di persona. Un forte e caro abbraccio. Giustina Olgiati

ai navicanti e ‘ntenerisce il core

lo dì c’han detto ai dolci amici addio;

punge, se ode squilla di lontano

che paia il giorno pianger che si more».

Siena mi fé, disfecemi Maremma:

salsi colui che ‘nnanellata pria

disposando m’avea con la sua gemma».

ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.

ma la bontà infinita ha sì gran braccia,

che prende ciò che si rivolge a lei».

Vuolsi così colà dove si puote

ciò che si vuole, e più non dimandare»

per l’universo penetra, e risplende

in una parte più e meno altrove»

o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,

qui si parrà la tua nobilitate».

cominciò a crollarsi mormorando,

pur come quella cui vento affatica;

come fosse la lingua che parlasse,

gittò voce di fuori e disse: «Quando

me più d’un anno là presso a Gaeta,

prima che sì Enëa la nomasse,

del vecchio padre, né ‘l debito amore

lo qual dovea Penelopè far lieta,

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto

e de li vizi umani e del valore;

sol con un legno e con quella compagna

picciola da la qual non fui diserto».

quando venimmo a quella foce stretta

dov’ Ercule segnò li suoi riguardi

da la man destra mi lasciai Sibilia,

da l’altra già m’avea lasciata Setta.

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia

non vogliate negar l’esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza”.

con questa orazion picciola, al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti;

de’ remi facemmo ali al folle volo,

sempre acquistando dal lato mancino».

per la distanza, e parvemi alta tanto

quanto veduta non avëa alcuna.

ché de la nova terra un turbo nacque

e percosse del legno il primo canto.

a la quarta levar la poppa in suso

e la prora ire in giù, com’ altrui piacque,

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende.

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Caina attende chi a vita ci spense”.

Queste parole da lor ci fuor porte».

Giustina Olgiati

In ricordo di Anne, di Etty e di troppi altri

La Settimana Santa, che cade in questi giorni in cui si parla solo di coronavirus, mi riporta alla mente la Passione di Cristo come simbolo delle sofferenze del genere umano. L’ho compreso appieno nel 2017, durante gli ultimi giorni di vita di Rina, la mia piccola, devota, affettuosissima suocera. Lei, che nella vita ne aveva passate tante, apparteneva a quella generazione che attribuiva ogni tipo di dolore alla volontà del Signore. Forse per questo le sue telefonate, anche nelle giornate più brutte, si concludevano invariabilmente con la frase ottimistica “Mah, speriamo tutto bene”. La sua lunga agonia, durata per tutta la Settimana Santa, è finita il 17 aprile, lunedì dell’Angelo. Da allora mi è impossibile pensare alle stazioni della Via Crucis senza ricordare il suo viso.

Forse quest’anno, nell’impossibilità di programmare vacanze fuori porta e pranzi con i parenti, qualcuno si soffermerà sul vero significato della Pasqua, come sacrificio necessario per la salvezza e la rigenerazione dell’Umanità. Personalmente, non riesco a disgiungere la grandezza del Disegno divino dalla sua realizzazione per mezzo dell’uomo – della parte peggiore degli uomini. Le tappe della Via Crucis sono la chiara ed evidente espressione della capacità degli uomini di accanirsi su altri uomini. E, per alcuni, della capacità di lavarsene le mani. E’ quella che, con felice intuizione e in riferimento a un diverso Olocausto, è stata definita “La banalità del male” . Che potrebbe essere fermata – e purtroppo lo è solo in rare occasioni – se ad essa si opponesse “La banalità del bene”, la forza della maggioranza silenziosa.

Oggi che dobbiamo restare in casa per evitare il contagio, vi invito a riflettere su quanti sono stati – in epoca non lontana – segregati senza colpa per la volontà dissennata di un dittatore che ne ha coinvolto altri, e di cui oggi vediamo ritornare alla ribalta il volto, le idee, i simboli, i gesti. Perché gli errori e gli orrori del passato non devono ripetersi, e senz’altro non devono farlo con la nostra complicità. Perché il silenzio non è altro che questo.

L’Olocausto è stato il genocidio, premeditato e pianificato, di ogni persona considerata indesiderabile per motivi razziali, politici, religiosi e non solo: ha avuto tra le sue vittime ebrei, zingari, disabili e malati di mente, omosessuali, oppositori politici e intellettuali, Testimoni di Geova e pentecostali, preti cattolici, prigionieri di guerra, popolazioni slave dei territori occupati. In tutto, secondo un calcolo approssimativo, oltre 15 milioni di persone. Tra questi, circa 6 milioni di ebrei.

Di tutto questo abbondano le prove: i campi di concentramento e quanto ancora contengono, i documenti che testimoniano la contabilità dello sterminio, gli atti dei processi, i filmati e le foto scattate dopo la liberazione, le testimonianze dei sopravvissuti e di molte delle vittime. Della Shoà, lo sterminio degli ebrei, sono rimaste molte testimonianze. Rileggerle in funzione del presente e del futuro non è solo un atto di giustizia, ma un percorso di riflessione che potrà suggerirci una nuova solidarietà quando l’emergenza sarà passata, dal punto di vista medico, ma ne rimarranno gli effetti sull’economia, sulla società, su quelli che consideriamo i nostri valori. Ricordare il passato è senz’altro tra questi.

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri

Primo Levi (31 luglio 1919 – 11 aprile 1987)

La persecuzione contro gli ebrei viene sancita ufficialmente, negli anni Trenta del XX secolo, dalla proclamazione di norme che ne limitano la libertà e li privano dei diritti civili. In Germania vengono promulgate nel 1933 e successivamente imposte in tutte la nazioni occupate dai nazisti. In Italia vengono applicate fin dal 1938 con le cosiddette leggi razziali:

Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione re d’Italia e imperatore d’Etiopia.